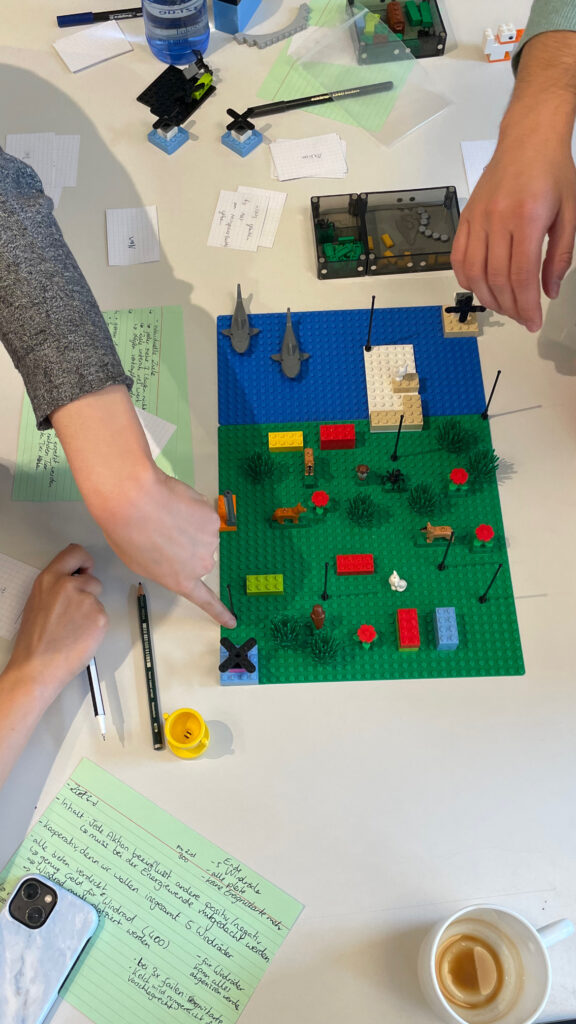

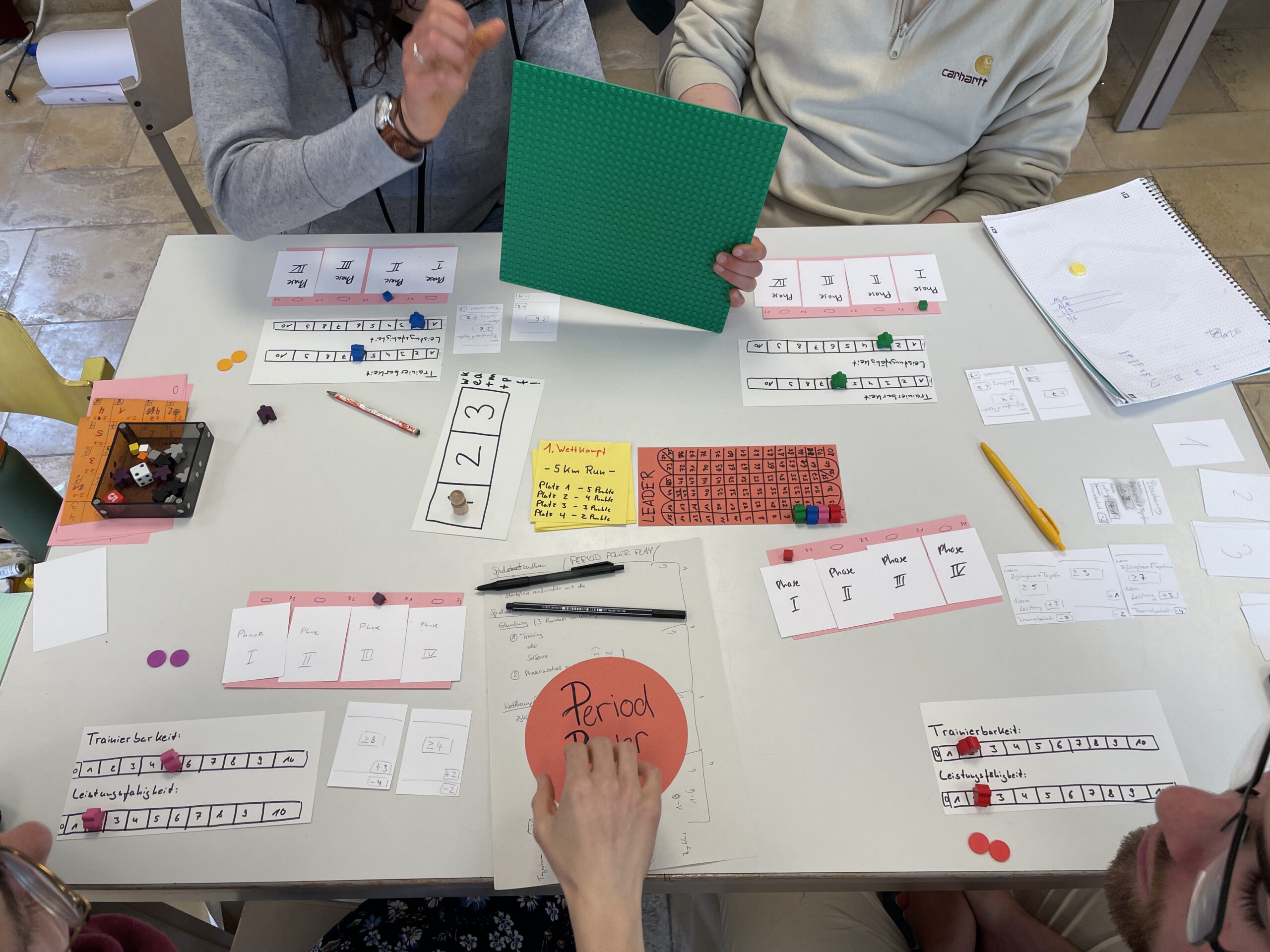

In diesem Workshop zur Wissenschaftskommunikation mithilfe von Spielen, entwickelten die Studierenden unter Anleitung von Professor Dominik Rinnhofer, 5 verschiedene Spiele zu unterschiedlichen Themen ihrer Fachbereiche. Ein Puzzlespiel handelte von der Komplexität unterschiedliche Stakeholder in Bezug auf ökologische Landwirtschaft, Energiegewinnung und den Erhalt der Biodiversität zufrieden zu stellen. In einem Spiel wurde die optimale Unterstützung von Leistungssportlerinnen in Bezug auf ihren Menstruationszyklus und die Wettkampfplanung erspielt. Einen effizienteren Microprozessor zu planen war das Thema einer weiteren Umsetzung. Eine Art Schiffeversenkenspiel für Krebszellen fügte eine medizinische Facette zum inhaltlichen Blumestrauß des Workshoptages hinzu.

„Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“

, so schrieb es bereits Friedrich Schiller im

Jahr 1794. Tatsächlich schreiben mehrere bedeutende Wissenschaftler:innen der Methode

des Spielens eine herausragende Bedeutung für die menschliche Entwicklung zu: Einstein

sah im „Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers“ den „Urquell aller technischen

Errungenschaften“ (1930), und der Kulturhistoriker Johan Huizinga beschreibt in seinem

Buch „Homo Ludens“ (1939) gar das Spiel als kulturellen Ursprung gesellschaftlicher

Systeme wie Politik, Religion und Recht. Zugleich beklagen der Neurobiologe Gerald Hüther

und der Philosoph Christoph Quarch in einem gemeinsamen Buch den Verlust klassischer

Spielweisen durch zunehmende Kommerzialisierung und suchtfördernde Spielelemente

(2016).

Diese vielschichtigen Aspekte greifen wir in unserem SmP-Seminar auf, indem wir das

Spielen aus einer interdisziplinären Perspektive betrachten – sowohl in Bezug auf den

einzelnen Menschen als auch auf das gesellschaftliche Miteinander. In irgendeiner Form

spielt zweifellos jeder Mensch – und das meist auch mit Freude. Aber warum eigentlich?

Welche Aspekte spielen in individueller und evolutionärer Entwicklung eine Rolle? Wie

prägen Spiele Kultur und Gesellschaft? Inwiefern spiegeln sie historische, wirtschaftliche,

kulturelle und politische Faktoren wider? Welche Möglichkeiten eröffnen spielerische

Innovationen und Interventionen? Welche Grenzen und Risiken gibt es auf der anderen

Seite? Diesen und weiteren Fragen gehen wir im Seminar nach und erkunden, warum das

Spiel weit mehr ist als bloßer Zeitvertreib.

Organisationsteam: Michelle Bellstedt (Münster), Sophie Hartung (Heidelberg), Max Raucamp (Konstanz), Niklas Werle (Düsseldorf)

6. bis 9. Juni 2025

Wo? Jugendherberge Starkenburg, Heppenheim

Wer? 42 Stipendiat:innen, Ehemalige und Externe aller Fachbereiche